「副業で中古品の売買をしたい!」

「会社の新規業務として古物営業を加えたい!」

「しかし古物商許可申請について何も調べていない・・・。」

そんな方達のために今回の記事では古物商許可申請書の記入方法を紹介します!申請書の1枚目から項目に沿ってどう記入するのか、添付書類は何が必要かも併せて解説します!

目次

1.申請書の記入方法!

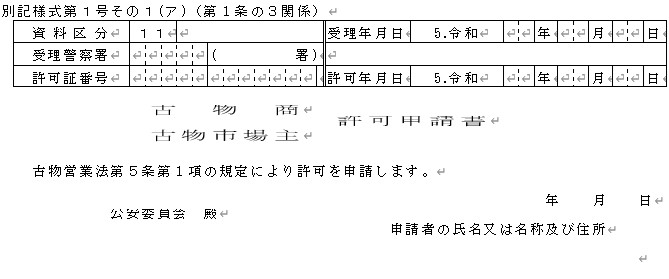

「別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)」申請書1枚目になります。まずは申請書の一番上の項目を記載します。

- 「古 物 商」「古物市場主」のうち、「古 物 商」を◯で囲みます。

- 「公安委員会 殿」の前に申請先を管轄する公安委員会を記入します。例えば、管轄する警察署が神奈川県内なら神奈川県と記入します。

- 「年 月 日」申請する年月日を記入します。申請を予定していた当日、古物担当者が不在ということもありますので(実際、私も申請を予約した日に担当者が110番出動で不在になったハプニングがありました)申請時に記入することをお勧めします。

- 「申請者の氏名又は名称及び住所」個人の方はご自身の氏名・住所を記入します。法人の場合は法人名・本店の所在地・代表取締役または代表者の氏名を記入します。

上記の記入が完了しましたら、いよいよ申請書に入ります!

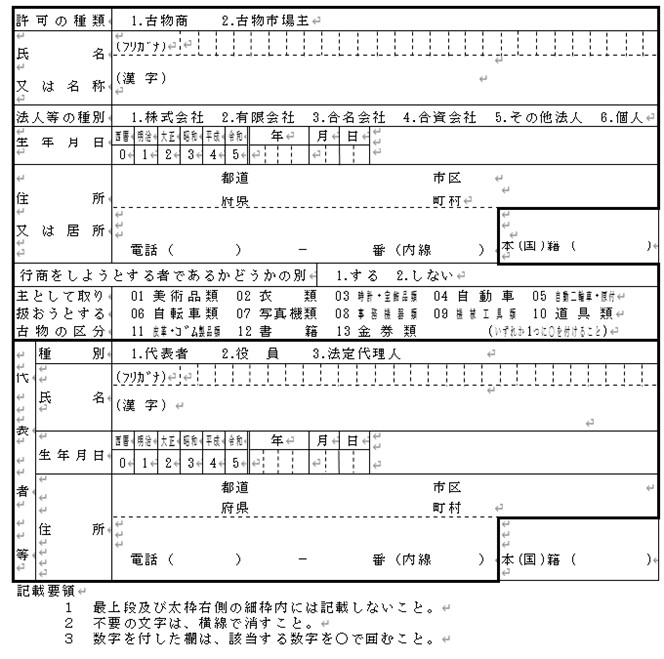

- 「許可の種類」1.古物商を◯で囲みます。「氏名又は名称」個人の方は氏名を、法人の場合は法人名を記入します。「法人等の種別」法人の場合は株式会社なら「1.」に、合名会社なら「3.」を◯で囲みます。

個人の方は「6.」を◯で囲んで下さい。「生年月日」は個人の方のみ記入します。 - 「住所または居所」は個人の方はご自身の住所地を、法人の場合は本店の所在地を記入します。

- 「行商をしようとする者であるかどうかの別」は、「1.」を◯で囲んでおくべきです。「2.」を選択してしまうと、営業所でしか古物の売買が行えなくなり、出張買取などができなくなってしまいますのでご注意ください!

- 「主として取り扱おうとする古物の区分」は、メインで扱う区分の数字に〇をつけましょう。他の区分は後ほど登場する「取り扱う古物の区分」で記入します。

- 「代表者等」法人の場合のみ記入が必要で、個人の方は記入不要です。ここには代表取締役をはじめ、履歴事項全部証明書に記載されている全ての取締役、監査役の情報を記入します。役員が複数いる場合は「別記様式第1号その1(イ)(第1条の3関係)」に移って記入する必要があります。

ここまで記入できましたら3枚目の「別記様式第1号その2(第1条の3関係)」に進みます!

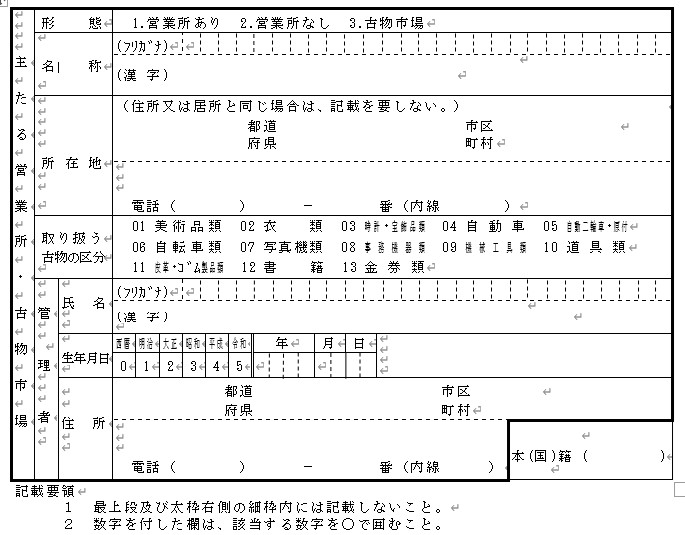

「主たる営業所」は個人・法人共に、実際に古物営業を行う営業所に関する情報を記入します。

- 「形 態」は「1.」に◯をして下さい!今まで「2.」で申請した経験が無いので何とも言えませんが、営業所なしではおそらく申請は許可されないでしょう。

- 「名称」は個人の方の場合は屋号・個人名のいずれでも構いませんが申請先の警察署によっては取扱が違うかもしれませんので、事前に古物担当者に確認しておきましょう。法人の場合はそのまま商号を記入して下さい。

- 「所在地」は実際に営業を行う事業所の所在地を記入します。主たる営業所が個人の住所地や法人の本店の所在地と同じ場合は記入不要です。

- 「取り扱う古物の区分」は、そのままの意味で扱う古物の品目の数字に◯をします。この品目は全てに◯を入れることができますが、自動車などは保管場所の証明を求められることもありますので最初は必要な品目だけ扱うことをお勧めします。(品目は許可取得後、いつでも無料で追加できます。)

- 「管理者」古物営業を行うためには古物商の許可を申請する人に加えて管理者(古物に詳しい現場リーダーみたいな人です)も選任する必要があります。管理者は個人の場合、許可を申請する人が兼任できますし、法人の場合、代表取締役等役員はもちろん、会社の従業員等も管理者に就任できます。複数の営業所で古物営業を行う場合は、営業所ごとに管理者を選任する必要がありますのでご注意ください!

4枚目の「別記様式第1号その3(第1条の3関係)」は古物営業を行う支店がある場合に記入する必要があります。

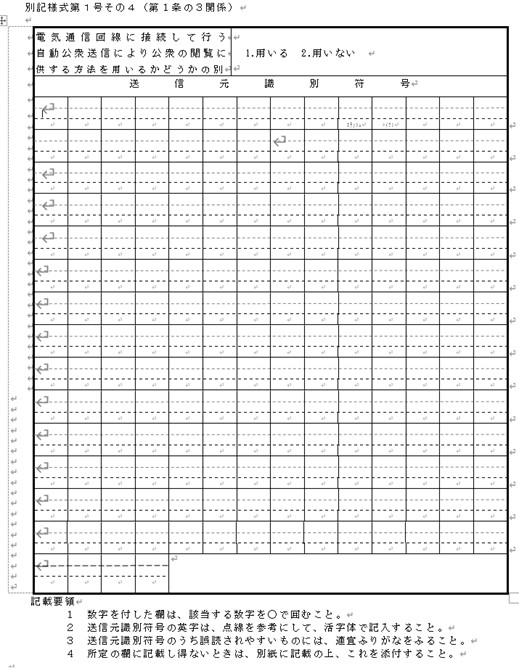

いよいよ最後の5枚目「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」ですが、これはホームページを利用して古物の売買を行う場合に記入が必要になります。

ホームページを利用しない場合は「2.」に◯をして下さい。ホームページを利用する場合は「1.」に◯をして、URLを記入して届け出を行うことになります。この場合「URLの使用権原を疎明する資料」を添付する必要があります。

※URLの届け出については、過去の記事をご参照ください!

古物商許可をお持ちのかた、URLの届け出をご存知でしょうか?

2.必要な書類!

申請書に登場する全ての人に対して下記の書類が必要です!

- 本籍地入りの住民票

- 身分証明書(破産手続きを宣告されていない、被後見人の登記を受けていないことを証明する書類になります。本籍地がある市区町村で取得が可能です。郵送請求可!)

- 誓約書(古物営業を行うにあたり欠格事由に該当していないことを誓う書類です。県警等のホームページからダウンロード可能です。)

※誓約書は個人用・役員用・管理者用に分かれていますのでご注意を!

- 略歴書(過去5年間の経歴を記入する書類です。こちらも県警等のホームページからダウンロードが出来ます)

- 法人の場合は履歴事項全部証明書と定款の写し

※履歴事項全部証明書の目的に「古物営業法に基づく古物営業」など、古物商に関する記載が無い場合、申請を受け付けてもらえない場合がありますので、警察署の古物担当者に確認しておきましょう!

まとめ

今回の記事では古物商許可申請書の記入方法について解説しました!申請そのものは難しいものではないかもしれませんが、多忙で申請書を記入する時間、書類を集める時間が取れない方、また書類作成に不慣れで作成した申請書に不安を感じる方もおられるでしょう。

当事務所では古物商許可申請業務を専門にあつかっています!疑問・お悩みをお持ちの方、ご相談ください!